Nukleare Windmühlen

Am 6. August 1945 kommt ein kleines, silbernes Flugzeug in Sichtweite der japanischen Stadt Hiroshima. Die japanische Luftwaffe fängt einzelne Aufklärungsflugzeuge zu diesem Zeitpunkt nicht mehr ab; zu groß ist der Aufwand im Vergleich zum Nutzen. US-amerikanische Bomber vom Typ B-29 können auf ungefähr 10.000 Meter Höhe aufsteigen, dieses Flugzeug fliegt mit etwas über 9.000 Metern nicht ganz so hoch. Plötzlich, etwa über dem Zentrum der Stadt, wird eine Bombe ausgeklinkt. Das Flugzeug fliegt eine scharfe Wende. Die Besatzung hat ganze 45 Sekunden, um sich in Sicherheit zu bringen. Dann ereignet sich eine Explosion, die den Verlauf der Geschichte verändert.

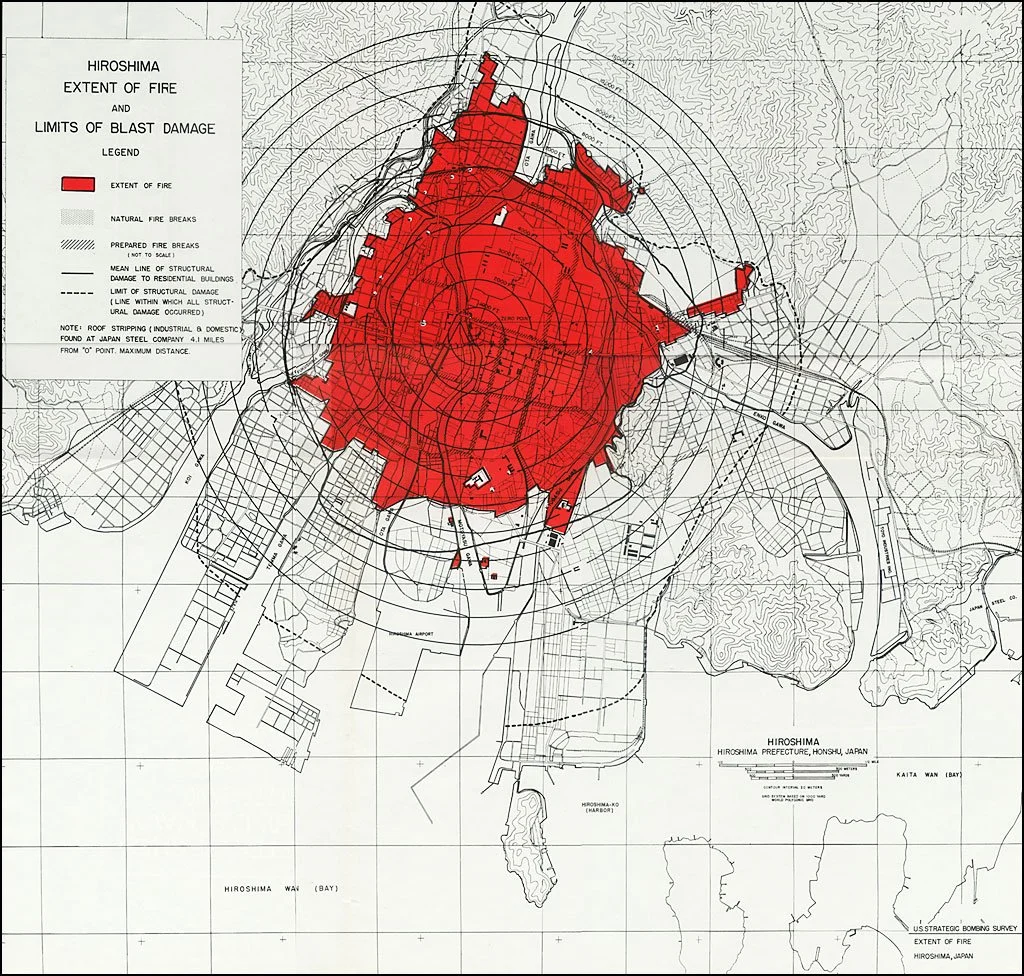

Für die Menschen in der Stadt wirkt es fast, als würde eine zweite Sonne aufgehen. Dann folgt die Druckwelle. Die Erzählungen der Überlebenden gleichen alptraumhaften Horrorszenarien. Menschen, die binnen des Bruchteils einer Sekunde zu Asche verbrennen, als hätte es sie nie gegeben, haben noch vergleichsweise Glück. Manche sterben daran, dass Gebäude über ihnen einstürzen als wären sie aus Pappe. Andere an den Wunden, die zerborstenes Glas verursacht. Die Hitze schmilzt Haut und Fleisch von Knochen, brennt den Stoff der Kleidung in die Haut ein und lässt ganze Stadtteile in einer Feuersbrunst untergehen. Hiroshima bestand damals, bis auf ein paar Betonbauten im Zentrum der Stadt, hauptsächlich aus Holz.

Innerhalb einer Sekunde waren 80 Prozent der Innenstadt Hiroshimas vernichtet. Zwischen 70.000 und 80.000 Menschen wurden von der Hitze der Explosion getötet. Hinzu kamen die Toten durch radioaktive Strahlung und Fallout; insgesamt starben zwischen 90.000 und 166.000 Menschen.

Manche Menschen überleben, fürchterlich verstümmelt, für ein paar qualvolle Stunden. Dann sterben sie einen grauenvollen Tod. Andere versuchen, sich im Fluss vor dem Inferno zu retten. Sie sterben später. Denn unter den Überlebenden treten Symptome auf, die wie eine Krankheit wirken. Zunächst ist es Haarausfall, dann entwickeln sie rote Flecken überall auf dem Körper. Das radioaktiv kontaminierte Wasser führt schließlich zu inneren Blutungen, an denen diese Menschen unter Qualen sterben.

Kalte Hölle

Beschäftigt man sich mit Atomwaffen, sollte man zuerst an die Opfer der beiden einzigen Atomwaffeneinätze im Krieg denken. Jene Toten in den japanischen Städten Hiroshima und Nagasaki, die die furchtbare Macht dieser Waffen am eigenen Leib erfahren mussten. Der Einsatz von Atomwaffen ist per se grauenvoll und inhuman. Atombomben töten unterschiedslos, sie können also nicht zielgerichtet nur gegen militärische Einrichtungen eingesetzt werden. Das bedeutet, dass sie zwangsläufig zivile Opfer fordern. Vielleicht wurden sie deswegen niemals wieder in einem Krieg eingesetzt; vielleicht aber auch, weil sowohl die USA als auch die USSR wussten, dass ein Einsatz auch die eigene Vernichtung bedeuten würde. Die "Mutually Assured Destruction" (MAD) oder "wechselseitige zugesicherte Vernichtung" bestimmt fortan die Struktur der internationalen Beziehungen.

Wann genau der Kalte Krieg zwischen Vereinigten Staaten und Sowjetunion begonnen hat ist Definitionssache. Manche führen hierzu die Truman-Doktrin 1947 ins Feld, andere die Berlin-Blockade 1948. Doch erst mit der Zündung der ersten sowjetischen Atombombe 1949 wurde klar, dass ein Krieg zwischen diesen beiden Staaten zu einem Atomkrieg werden könnte, was möglicherweise völlige Vernichtung bedeuten würde. An den Rand eines solchen Kriegs geriet die Welt 1962 im Zuge der Kuba-Krise. Erstmals gelangte man zu der Erkenntnis, dass ein Einsatz von Atomwaffen weder ausgeschlossen oder gar unwahrscheinlich war. Das Resultat: Détente und Abrüstung. Eine vorsichtige Entspannungspolitik legte den Grundstein für strategische Abrüstungsverträge – Strategic Arms Limitation Talks (SALT).

Atomwaffenfrei

Abrüstung bis hin zu einer Welt ohne Atomwaffen – ist das möglich? Atomwaffen wurden, mit der tragischen Ausnahme von Hiroshima und Nagasaki nie eingesetzt. Mittlerweile ist überhaupt fraglich, ob Atomwaffen jemals eingesetzt werden können. Die Mutually Assured Destruction scheint einem allgemeinen Einverständnis gewichen zu sein, dass man seine jeweiligen nuklearen Kapazitäten international schlicht nicht einsetzt. Selbst der ehemalige Generalstabschef, Nationale Sicherheitsberater und Außenminister der Vereinigten Staaten, General Colin Powell, sieht Atomwaffen mittlerweile als "nutzlos" an.

The one thing that I convinced myself after all these years of exposure to the use of nuclear weapons is that they were useless. They could not be used.

Warum also diese Waffen nicht verbieten? Was spricht dagegen, außer, dass keine Menschen von einer Atomexplosion eingeäschert oder vom nuklearen Fallout langsam vergiftet werden? Die meisten internationalen Vertragswerke, die sich mit Atomwaffen befassen, versuchen, diese auf unterschiedliche Arten einzuhegen. Der Non-Proliferation Treaty (NPT) basiert auf nuklearer Abrüstung, der Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty (CTBT) auf dem Verbot von Atomwaffentests – und der Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW) verbietet Nuklearwaffen an und für sich.

Zu schön, um wahr zu sein

Ein Vertrag, der alle Atomwaffen auf der Erde verbietet? Keiner darf sie mehr besitzen, lagern, transportieren und schon gar nicht einsetzen? Das klingt zu schön, um wahr zu sein – und ist es auch. Denn von einem internationalen Vertrag sind nur jene Staaten gebunden, die diesen ratifiziert haben. Erklärt sich ein Staat von einem Vertrag gebunden, gilt dieser Vertrag (manchmal mit Einschränkungen) gegenüber allen anderen Vertragsparteien. Nun haben den TPNW 50 Staaten unterzeichnet und ratifiziert, was bedeutet, dass er mit heute offiziell in Kraft getreten ist. Allerdings wurde der TPNW von keiner einzigen Atommacht ratifiziert. Weder Frankreich, noch Großbritannien, Indien, Israel, Nordkorea, Pakistan, Russland oder die Vereinigten Staaten. Auch Deutschland und die Schweiz müssen sich nicht an den Vertrag halten – ebensowenig Japan, das einzige Opfer eines Atombombenangriffs.

Das liegt an einigen realpolitischen Problemen eines derartigen Vertragswerks. Auch, wenn sich die meisten Staaten darüber einig sind, dass Atomwaffen furchtbare, angsteinflößende und grausame Waffen sind – für manche Staaten sind sie darüber hinaus auch eine Lebensversicherung. Der Kalte Krieg ist dafür nur ein Beispiel. Frankreich, Indien, Pakistan, Israel und Nordkorea unterhalten aus einem einzigen Grund ein Atomwaffenprogramm: um einen Angriff auf ihr Hoheitsgebiet so kostspielig zu machen, dass ein jeder potenzielle Angreifer davon abgehalten wird. Das ist auch der Grund, aus dem Atomwaffen mit ziemlicher Sicherheit ein Teil der Streitkräfte dieser Staaten bleiben werden.

Der Kampf gegen nukleare Windmühlen

Ist also der Versuch, Atomwaffen zu verbieten, zum Scheitern verurteilt? Ich werde ehrlich sein: ich hoffe, nicht. Aber man sollte nicht mit seinem durchschlagenden Erfolg rechnen. Doch was ist die Alternative? Immerhin schienen die Abrüstungsbemühungen von USA und Russland zu stocken. Zuletzt hatte sich der ehemalige US-Präsident Donald Trump geweigert, den New-START-Abrüstungsvertrag mit Russland zu verlängern und kündigte den INF-Vertrag auf. Die neue Biden-Administration kündigte zwar an, New START verlängern zu wollen, doch laufen Verhandlungen zu Rüstungskontrollabkommen bisweilen recht zäh – vorsichtig formuliert. Trotzdem bleiben bilaterale Abrüstungsbemühungen die einzige Möglichkeit, um die Anzahl der Atomwaffen zu reduzieren.

Für Atommächte liegen darin auch Vorteile. Reduziert man die Anzahl der Atomwaffen, reduziert das ebenfalls die Kosten für entsprechende Infrastruktur: Raketensilos, Transportkapazitäten, Personal. Gerade die USA, deren Silos teilweise in erschreckend schlechtem Zustand sind, müssen an einer Kostenreduktion Interesse haben. Abrüstung würde ihnen ermöglichen, Kosten zu sparen und die Wahrscheinlichkeit von Unfällen zu vermindern. Da aber auch viele Jobs an diesen Einrichtungen hängen, brauchen die USA einen guten Grund, um ihre nuklearen Kapazitäten zu reduzieren.

Der Weg ist noch steinig

Der Atomwaffenverbotsvertrag ist zu schön, um wahr zu sein. Das bedeutet nicht, dass es nicht ein positiver Schritt war, diesen auf den Weg zu bringen. Immerhin: Österreich war führend an diesem Vertrag beteiligt, ungeachtet der diplomatischen Konsequenzen. Vielleicht erzeugt der TPNW auch genügend realpolitischen Druck. Dennoch sollten in erster Linie Abrüstungsbemühungen fortgesetzt werden, um Nuklearwaffenarsenale möglichst zu reduzieren. Das erscheint als der politisch sinnvollste Weg, um unmittelbare Gefahren zu reduzieren und Arsenale so weit zu verkleinern, dass deren komplette Abschaffung kein großer Verlust mehr wäre.